力石甲人、力石鎧秀作 兜美術工芸飾り / 作品例

他の商品を見る

KA-25-8

15号 大鍬形 浅葱糸威(あさぎいとおどし)兜

↓飾り方の一例(屏風等お道具類は組み合わせ可能です)

寸法 前幅80×奥行40×高さ47cm

▲春日大社所蔵の国宝赤糸威竹に雀虎金物大鎧の兜の鍬形の形状を見事に再現した力強さを感じさせる兜です。色目は浅葱色で広い心を表しているかのようです。色目は「赤糸威」もございます。

▼正面写真です

▼正面写真のクローズアップです

▼斜め右上からです

▼錣(しころ=編み目)の色目と美しさをご確認ください

▼天辺の金具(八幡座)は4枚の美しい金物(下から葵座・菊座・刻座・玉縁)の組合せでできています。一枚のプレス成型の金物ではありません。

この作品の特長 ①

四枚重ねの八幡座(はちまんざ)

兜のてっぺんの金物は「八幡座」という名称です。かぶった時に天に一番近いところから神様(八幡様)のご加護がありますようにとの願いを込めて付けられた厳粛で神聖な名前です。 右の写真のように、古来より神社仏閣の錺(かざり)金物はそれを幾重にも重ねることによって美しさを出しています。

右の写真のように、古来より神社仏閣の錺(かざり)金物はそれを幾重にも重ねることによって美しさを出しています。

力石甲人作の兜はその重要性を把握し、あえて上の写真のような四種類の金物を重ねています。一枚のプレス金物で作れば簡単に出来ますが美しさを追求する甲人作兜は妥協を許しません。

左から、葵座・菊座・刻み座・玉縁(たまぶち)です。兜の頂点は丸く膨らみがありますからそれぞれの金物も中央が盛り上がるように作られており、重ねたときに爪も入らないくらい隙間がありません。

この作品の特長 ②

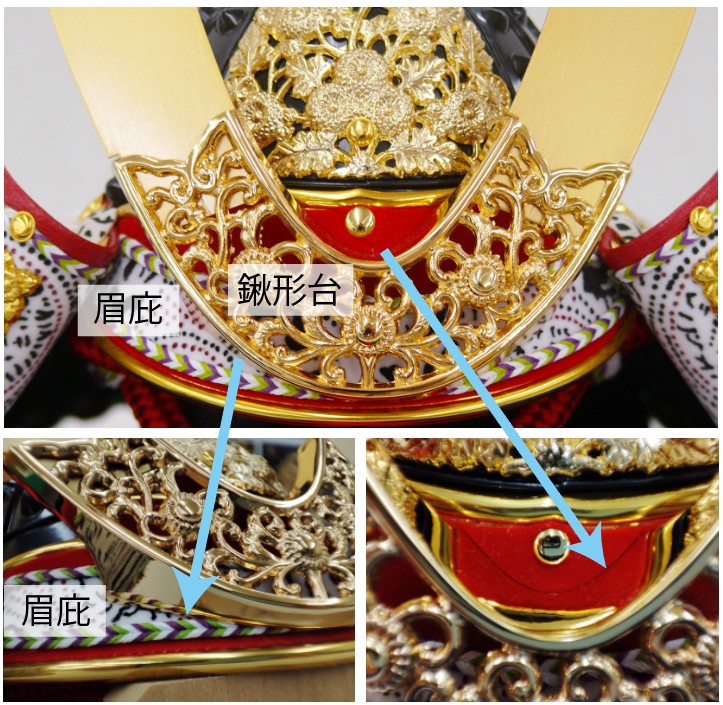

一体化する鍬形(くわがた)と鍬形台(くわがただい)

上部が鍬形、下部は鍬形を受け入れる鍬形台です。差し込み部分で両者の幅を段差なく揃えることによって、鍬形と鍬形台が一体となり、その形状の流れが自然で美しさが引き立ちます。

(参考写真は同じ甲人作の兜です。同様の技術ですが、本作品とは別の兜ですのでご了承ください。)

この作品の特長 ③

造形の美しさ

兜を飾った時に、正面から見ると左右の吹き返しの末端から鍬形(ツノ状の金具)の先端まで直線を引いてみました。横から見ると富士山の裾野が広がるような造形・上から見ても正円の美しさ。このあたりが見る人の心に無意識に「美」を感じていただける部分です。

甲人作祝賀兜は国宝兜の美しさを再現しております。各部品が我も我もと主張せず、全体の造形がまとまるように、それぞれの役割を守り互いに協力しあっているかのように見えます。例えば、両側の吹き返しにある据紋(すえもん=四角形の金物)も中央に置かず、あえて上の隅に品よく配置されています。なお、両側の吹き返しの白い部分の文様は左右対称になるように意識して制作されています。徹底的なこだわりを感じます。

(参考写真は同じ甲人作の兜です。同様の技術ですが、本作品とは別の兜の場合がありますのでご了承ください。)

この作品の特長 ④

鉢裏の浮き張り刺し子

この写真は兜の裏(ひっくり返したところ)です。見えない部分もすべての作品に、写真のような浮張りの刺し子を施しております。

眉庇(まびさし)の裏も金襴(きんらん)を貼り、止め金具等がむき出しになっていることはありません。裏や後ろなど、通常目にしないところも丁寧な仕上げにこだわるのが一流の職人の証です。忍び緒の結び方を見てもしっかりとした構造となっております。

(参考写真は同じ甲人作の兜です。同様の技術ですが、本作品とは別の兜ですのでご了承ください。)

この作品の特長 ⑤

編み目の美しさ

兜のうしろの部分を「しころ」といいます。小札(こざね=金色の金具)の穴に組み紐を通して編み上げていきます。穴の直径が約3mm、組み紐の幅が約1cmですので、穴に組み紐を通して出てきた瞬間にふわっと組み紐が広がり、穴の隙間が全く見えません。また左右の穴の距離が近いので結果魚のうろこのように重なり合って全体の造形も富士山の裾野のように美しく仕上がっています。

(参考写真は同じ甲人作の兜です。同様の技術ですが、本作品とは別の兜ですのでご了承ください。)

この作品の特長 ⑥

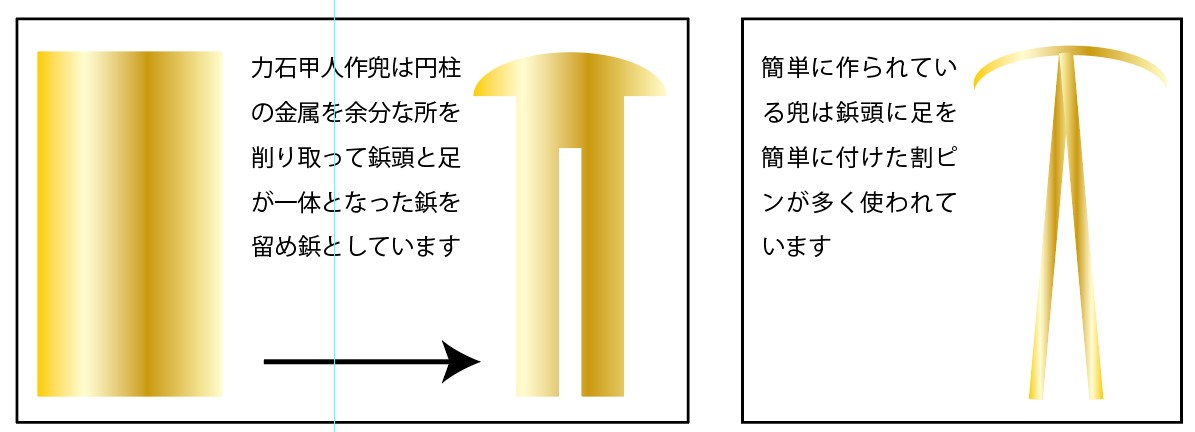

頑丈な作り

鍬形台(くわがただい)を載せる眉庇(まびさし)と鍬形台の接地面が同じ曲率になるように計算して制作されていますので鍬形台のぐらつきがありません。毎年飾るときに鍬形(くわがた)を挿し込んだり抜いたりしますからこれは重要なところです。 一つの金属を削って鋲頭と足が一体の特別な鋲を作りそれで各所を留めています。吹き返しの片方を手に持つことができるほど丈夫です。

一つの金属を削って鋲頭と足が一体の特別な鋲を作りそれで各所を留めています。吹き返しの片方を手に持つことができるほど丈夫です。

(参考写真は同じ甲人作の兜です。同様の技術ですが、本作品とは別の兜ですのでご了承ください。)

この作品の特長 ⑦

金物類24純金鍍金

力石作品の鎧兜の金色の金物は特殊合金に一度銅をメッキして純金メッキしてありますので耐久性に優れ、いつまでも美しく輝きます。なお、黒い金物は金属の表面を化学的に変性させております(黒色メッキ)。黒い塗料を塗っているのではありませんのではがれることがありません。

本物の国宝甲冑も鍍金(ときん)というメッキが施されています。金鉱山の副産物で水銀が産出されましたがその水銀に金を含ませ土台となる青銅の上に銅の刷毛で塗り、火であぶる事によって金を付着させました。これを金アマルガム法といいます。この方法は古く古墳時代から用いられた技法です。

金具はメッキをする前に表面を丁寧に研磨していますのでつるつるしており、とがったところやざらつきはありません。お子様がさわって怪我をすることがないようにとの配慮でもあります。作者の想いが伝わります。

(参考写真は同じ甲人作の兜です。同様の技術ですが、本作品とは別の兜ですのでご了承ください。)

この作品の特長 ⑧

装飾金物の伝統的文様

鍬形台(くわがただい)の外縁(約2mm巾)は鏡面仕上げにして内側の枝菊文様をいっそう美しく演出しています。力石甲人作兜は随所にこのような伝統的な手法を取り入れております。 右の写真は神社仏閣でよく見かける飾り金物の例です。文様の外側はフラットな鏡面仕上げにして中央の複雑な文様を引き立たせています。

右の写真は神社仏閣でよく見かける飾り金物の例です。文様の外側はフラットな鏡面仕上げにして中央の複雑な文様を引き立たせています。

ところどころハートマークのようなへこみの部分がありますが、これは猪の目(いのめ)という名称で、古墳時代からある、魔を避け、福を呼び込むと言われる神聖な文様です。この猪の目は、特長①の八幡座の葵座などにも見られます。

(参考写真は同じ甲人作の兜です。同様の技術ですが、本作品とは別の兜ですのでご了承ください。)

人形処橋本屋からのお祝い

兜の内側(吹返しの奥)に赤ちゃんのお名前を、「胡粉盛上げ純金箔押し」の伝統技法にてお入れいたします。(ご希望のすべてのお客様に心を込めて、無料でお入れいたします)

この作品に付属する品

お手入れセット(内容:白手袋、埃はたき、保存剤)、飾り方としまう時のご注意のしおり

ご購入後のサポート

初期不良や修理などは「ご購入後のサポートページ」でご確認いただけます。

お問い合わせはフリーアクセス 0120-415092 (通話料無料、午前10時~午後6時受付)をご利用ください。

人形処橋本屋では、修理等に速やかに対応できるように平成元年からのお客様のご購入明細(ひな人形・五月人形の本体の種類と部品の明細)を保存しています。

職人仕上げ限定製作の本作品は 人形処橋本屋は「力石鎧秀・力石甲人作品」を中部地方において最も早く(昭和62年)から、中部地方最大の品揃えでご紹介展示販売いたしております。店頭での対面販売ですから修理等アフターサービスも万全で、安心してお求めいただけます。お支払いに便利な各種クレジットカード、各種電子マネー、スマホQRコード決済もご利用いただけます。また商品送付先での現金代引き・クレジットカードでのお支払いも可能です。 |

【ご質問がありましたら】 |

【所在地を確認】 |

【このページは、どこをクリックしても閉じて元のページに戻ります】

写真は、ご覧のブラウザの幅を広くすることによって最大幅1600ピクセルまで拡大します

KA-25-8力石甲人作 15号 大鍬形 浅葱糸威(あさぎいとおどし)兜

前幅80×奥行40×高さ47cm

▲春日大社所蔵の国宝赤糸威竹に雀虎金物大鎧の兜の鍬形の形状を見事に再現した力強さを感じさせる兜です。色目は浅葱色で広い心を表しているかのようです。色目は「赤糸威」もございます。

職人仕上げ限定製作の本作品は 人形処橋本屋は「力石鎧秀・力石甲人作品」を中部地方において最も早く(昭和62年)から、中部地方最大の品揃えでご紹介展示販売いたしております。店頭での対面販売ですから修理等アフターサービスも万全で、安心してお求めいただけます。お支払いに便利な各種クレジットカード、各種電子マネー、スマホQRコード決済もご利用いただけます。また商品送付先での現金代引き・クレジットカードでのお支払いも可能です。 |

【ご質問がありましたら】 | 【パンフレット無料進呈】 | 【所在地を確認】 |

【このページは、どこをクリックしても閉じて元のページに戻ります】

◆画像、文章の無断転載はご遠慮願います◆

【このページは、どこをクリックしても閉じて元のページに戻ります】

写真は、ご覧のブラウザの幅を広くすることによって最大幅1600ピクセルまで拡大します

KA-25-8力石甲人作 15号 大鍬形 浅葱糸威(あさぎいとおどし)兜

▲春日大社所蔵の国宝赤糸威竹に雀虎金物大鎧の兜の鍬形の形状を見事に再現した力強さを感じさせる兜です。色目は浅葱色で広い心を表しているかのようです。色目は「赤糸威」もございます。

職人仕上げ限定製作の本作品は 人形処橋本屋は「力石鎧秀・力石甲人作品」を中部地方において最も早く(昭和62年)から、中部地方最大の品揃えでご紹介展示販売いたしております。店頭での対面販売ですから修理等アフターサービスも万全で、安心してお求めいただけます。お支払いに便利な各種クレジットカード、各種電子マネー、スマホQRコード決済もご利用いただけます。また商品送付先での現金代引き・クレジットカードでのお支払いも可能です。 |

【ご質問がありましたら】 | 【パンフレット無料進呈】 | 【所在地を確認】 |

【このページは、どこをクリックしても閉じて元のページに戻ります】

◆画像、文章の無断転載はご遠慮願います◆

【このページは、どこをクリックしても閉じて元のページに戻ります】

写真は、ご覧のブラウザの幅を広くすることによって最大幅1600ピクセルまで拡大します

KA-25-8力石甲人作 15号 大鍬形 浅葱糸威(あさぎいとおどし)兜

▲春日大社所蔵の国宝赤糸威竹に雀虎金物大鎧の兜の鍬形の形状を見事に再現した力強さを感じさせる兜です。色目は浅葱色で広い心を表しているかのようです。色目は「赤糸威」もございます。

職人仕上げ限定製作の本作品は 人形処橋本屋は「力石鎧秀・力石甲人作品」を中部地方において最も早く(昭和62年)から、中部地方最大の品揃えでご紹介展示販売いたしております。店頭での対面販売ですから修理等アフターサービスも万全で、安心してお求めいただけます。お支払いに便利な各種クレジットカード、各種電子マネー、スマホQRコード決済もご利用いただけます。また商品送付先での現金代引き・クレジットカードでのお支払いも可能です。 |

【ご質問がありましたら】 | 【パンフレット無料進呈】 | 【所在地を確認】 |

【このページは、どこをクリックしても閉じて元のページに戻ります】

◆画像、文章の無断転載はご遠慮願います◆

【このページは、どこをクリックしても閉じて元のページに戻ります】

写真は、ご覧のブラウザの幅を広くすることによって最大幅1600ピクセルまで拡大します

KA-25-8力石甲人作 15号 大鍬形 浅葱糸威(あさぎいとおどし)兜

▲春日大社所蔵の国宝赤糸威竹に雀虎金物大鎧の兜の鍬形の形状を見事に再現した力強さを感じさせる兜です。色目は浅葱色で広い心を表しているかのようです。色目は「赤糸威」もございます。

職人仕上げ限定製作の本作品は 人形処橋本屋は「力石鎧秀・力石甲人作品」を中部地方において最も早く(昭和62年)から、中部地方最大の品揃えでご紹介展示販売いたしております。店頭での対面販売ですから修理等アフターサービスも万全で、安心してお求めいただけます。お支払いに便利な各種クレジットカード、各種電子マネー、スマホQRコード決済もご利用いただけます。また商品送付先での現金代引き・クレジットカードでのお支払いも可能です。 |

【ご質問がありましたら】 | 【パンフレット無料進呈】 | 【所在地を確認】 |

【このページは、どこをクリックしても閉じて元のページに戻ります】

◆画像、文章の無断転載はご遠慮願います◆

【このページは、どこをクリックしても閉じて元のページに戻ります】

写真は、ご覧のブラウザの幅を広くすることによって最大幅1600ピクセルまで拡大します

KA-25-8力石甲人作 15号 大鍬形 浅葱糸威(あさぎいとおどし)兜

▲春日大社所蔵の国宝赤糸威竹に雀虎金物大鎧の兜の鍬形の形状を見事に再現した力強さを感じさせる兜です。色目は浅葱色で広い心を表しているかのようです。色目は「赤糸威」もございます。

職人仕上げ限定製作の本作品は 人形処橋本屋は「力石鎧秀・力石甲人作品」を中部地方において最も早く(昭和62年)から、中部地方最大の品揃えでご紹介展示販売いたしております。店頭での対面販売ですから修理等アフターサービスも万全で、安心してお求めいただけます。お支払いに便利な各種クレジットカード、各種電子マネー、スマホQRコード決済もご利用いただけます。また商品送付先での現金代引き・クレジットカードでのお支払いも可能です。 |

【ご質問がありましたら】 | 【パンフレット無料進呈】 | 【所在地を確認】 |

【このページは、どこをクリックしても閉じて元のページに戻ります】

◆画像、文章の無断転載はご遠慮願います◆

【このページは、どこをクリックしても閉じて元のページに戻ります】

写真は、ご覧のブラウザの幅を広くすることによって最大幅1600ピクセルまで拡大します

KA-25-8力石甲人作 15号 大鍬形 浅葱糸威(あさぎいとおどし)兜

▲春日大社所蔵の国宝赤糸威竹に雀虎金物大鎧の兜の鍬形の形状を見事に再現した力強さを感じさせる兜です。色目は浅葱色で広い心を表しているかのようです。色目は「赤糸威」もございます。

職人仕上げ限定製作の本作品は 人形処橋本屋は「力石鎧秀・力石甲人作品」を中部地方において最も早く(昭和62年)から、中部地方最大の品揃えでご紹介展示販売いたしております。店頭での対面販売ですから修理等アフターサービスも万全で、安心してお求めいただけます。お支払いに便利な各種クレジットカード、各種電子マネー、スマホQRコード決済もご利用いただけます。また商品送付先での現金代引き・クレジットカードでのお支払いも可能です。 |

【ご質問がありましたら】 | 【パンフレット無料進呈】 | 【所在地を確認】 |

【このページは、どこをクリックしても閉じて元のページに戻ります】

◆画像、文章の無断転載はご遠慮願います◆

【このページは、どこをクリックしても閉じて元のページに戻ります】

写真は、ご覧のブラウザの幅を広くすることによって最大幅1600ピクセルまで拡大します

KA-25-8力石甲人作 15号 大鍬形 浅葱糸威(あさぎいとおどし)兜

▲春日大社所蔵の国宝赤糸威竹に雀虎金物大鎧の兜の鍬形の形状を見事に再現した力強さを感じさせる兜です。色目は浅葱色で広い心を表しているかのようです。色目は「赤糸威」もございます。

職人仕上げ限定製作の本作品は 人形処橋本屋は「力石鎧秀・力石甲人作品」を中部地方において最も早く(昭和62年)から、中部地方最大の品揃えでご紹介展示販売いたしております。店頭での対面販売ですから修理等アフターサービスも万全で、安心してお求めいただけます。お支払いに便利な各種クレジットカード、各種電子マネー、スマホQRコード決済もご利用いただけます。また商品送付先での現金代引き・クレジットカードでのお支払いも可能です。 |

【ご質問がありましたら】 | 【パンフレット無料進呈】 | 【所在地を確認】 |

【このページは、どこをクリックしても閉じて元のページに戻ります】

◆画像、文章の無断転載はご遠慮願います◆

頁上へ

頁上へ

前頁へ

前頁へ